当フォーラムのブログにPSI(Public Services International)東アジア事務所代表の青葉博雄さんから、先日開催された国際租税協力枠組条約交渉についての投稿がありましたので、共有します。

1. 『国際租税協力枠組条約』交渉始まる

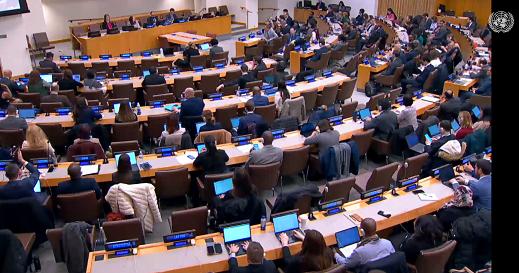

2月3日から6日までの間、ニューヨークの国連本部において『国際租税協力枠組条約(枠組条約)』政府間交渉委員会のオーガニゼーショナル・セッション(今後の交渉におけるさまざまなモダリティを決定するセッション)が開催された。主な議題として、オフィサー(議長、副議長等)の選出、決定に関するルール、2つ目の初期議定書の主題の決定が挙げられた。(「議題案」参照)

先ず初日の会議冒頭、委員会事務局のオフィサー(議長1名、副議長18名、報告者1名)の選出が行われ、エジプト代表が議長に選出された。また、アジア太平洋グループからは中国、インド、サウジアラビア、シンガポールが副議長に選出された。(「委員会作成資料」参照)

決定ルールに関し、EU、日本を含む先進国グループがコンセンサス方式を、そしてアフリカ・グループを中心とする途上国グループが単純過半数方式を求める中、交渉が開始された。そして最終的に枠組条約については単純過半数方式、議定書の採択については3分の2の賛成を要する方式を採ることとなった。

昨年末に採択された国連国際租税協力枠組み条約付託事項(TOR)は、「枠組み条約と同時に2つの初期議定書を策定すべきである。」とし、その一つを「デジタル化とグローバル化が進む経済において、国境を越えたサービスの提供から生じる所得に対する課税」とした。そして今回の交渉において次の4つの優先課題から二つ目の初期議定書の主題を決定することとなっていた。

1)デジタル化経済への課税 2)税に関連した不正な資金の流れに対する対策 3)税務紛争の予防と解決 4)富裕層による脱税や租税回避に対処し、加盟国での効果的な課税の実施

そして、交渉の結果、「税務紛争の予防と解決」を二つ目の初期議定書の課題とすることを決定した。

2. 米国政府の交渉離脱、日本政府の反応、そして全体の雰囲気

交渉初日、米国は「『国連国際租税協力枠組条約』の目標は米国の優先事項と一致せず、歓迎できない行き過ぎの所望である」として交渉を離脱した。米国代表は会場を去る前、他国代表に対し交渉を拒否するよう同調を呼びかけた。米国以外、交渉を離脱する国は現れなかったが、交渉最終日(6日)の日本政府代表の発言は市民社会団体代表者を含む観衆の注目を浴びた。

日本政府代表は、「日本は、交渉プロセスがコンセンサスに達することができるかどうかを注意深く見守りながら、今後の交渉への関与を評価していく(Japan will assess its future engagement in the negotiation, while closely monitoring whether the process can successfully reach a consensus.)」と述べ、コンセンサスに達しない場合は交渉を離脱する可能性もあるとも捉えかねない発言を行った。(「日本政府代表発言部分の映像(16分40秒~)」参照)他の多くの先進国がコンセンサス醸成の必要性を訴える場面はあるものの、引き続き交渉プロセスへの建設的な貢献をする旨の発言を行う中、日本政府代表の発言は特異なものとして映ったと言える。

GATJ(税正義グローバル連合)のエグゼクティブ・コーディネーターであるデレジェ・アレマエフ(Dereje Alemayehu)は交渉の全体の雰囲気について、当初、アフリカ・グループとOECDグループの双方が自身の提案の受け入れを迫る緊張感に満ちた雰囲気があったが、最終的にはアフリカ・グループが議定書について3分の2の賛成による採択をOECDグループが枠組条約について単純過半数による採択を受け入れる、双方が譲歩し合う結果となった、と述べている。

3. 今後の交渉スケジュール

毎年3回以上政府間交渉を行い、『国際租税協力枠組条約』と2つの初期議定書を策定し、2027年の国連総会に提出することが予定されている。今年は3回の政府間交渉が行われる予定であるが、それぞれの交渉期間の議題に沿って事前にGATJとして政策ポジションを策定していくことになる。同ポジションについては当勉強会としても適宜共有を図る予定である。

4. 私たちの今後の活動予定

情報発信に加え、立法府、特に衆議院および参議院の財務金融委員会メンバーに対するロビーイング(政策提言活動)を行っていく。なお下記の問題についての情報発信に向け準備を進めている。

- 1月20日、米国政府は2021年10月のOECD主導で合意した国際課税ルールを「前政権下で支持されたOECDのグローバル・タックス・ディールは、米国内の所得に対する域外管轄権を認めるだけでなく、米国企業と労働者の利益に資する税制を制定するわが国の能力を制限するもの」と評し、合意枠組みからの離脱を表明した。(「覚書」参照)日本政府は上記の同意された国際ルールに基づき国内ミニマム課税(QDMTT)および軽課税所得ルール(UTPR)の導入を2025年度税制改正案に盛り込んでいる。米国が「差別的な域外課税」として報復措置と取る可能性もあり、事態の早急な評価が求められる。

- 今年6月から7月にかけてスペインで開催される「第4回国際開発資金会議」の成果文書のゼロドラフトが発表され、それに対し「市民社会開発資金メカニズム(CS FfD Mechanism)」が既に市民社会からのコメントをとりまとめ国連への提出を行った。ゼロドラフトは幅広い課題をカバーしているが、ゼロドラフトの特に租税および金融制度に関する部分についての当勉強会としての評価を共有する予定。

◎ 青葉 博雄 (aoba.hiroo@gmail.com)

PSI(Public Services International)東アジア事務所代表の青葉です。これまでPSIスタッフとして国際課税・金融分野の諸問題に取り組んでまいりました。現在、国際課税を巡る市民社会の国際ネットワーク団体GATJ(Global Alliance for Tax Justice)および開発資金を巡る国際ネットワーク団体である「市民社会開発資金メカニズム(CS FfD Mechanism)」の金融制度問題(financial systemic issues)を扱うグループの活動に参加しております。2025年は国連における「国際租税協力枠組条約」に関する交渉が本格化し、6月にはスペインで「第4回開発資金国際会議」が開催されます。今後は主に国際課税および国際金融制度に関する情報を継続的に発信すると共にロビー活動(特に立法府に対するものを)を含む政策提言活動を行っていく予定です。

※左の写真は、アフリカ・グループを代表して発言するガーナのJeswuni Abudu-Birresborn氏