Intergovernmental Negotiating Committee on the United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation

これまで報告してきた国際租税協力枠組み条約ですが、昨年8月に第1回と第2回交渉、11月に第3回交渉を行い、今年の2月2日より第4回交渉を行っています。この4回目を前に、新たな条約案文と各ワークストリームの背景文書が発表されました(注1)。

さらにアフリカ・グループからザンビアまで各国のこれまでのコメントをまとめた包括的なデータも公表されています(注2)。今回の共同リーダーによる条約案文については、こうした各国のコメントを踏まえたものになっているはずですが、まだまだ骨組みを提示しただけであり、内容を詰めていくのはこれからだと思われます。

私たちが検討すべき視点は、「持続可能な開発」の視点です。つまり、包括的かつ効果的な国際租税協力を促進・強化していくためにはSDGs(持続可能な開発目標)実現という視点が欠かせません。実際、2024年11月国連総会で承認された議長草案(8月に委員会で採択)では、枠組み条約の目的を「持続可能な開発のため…包摂的、公正、透明、効率的、公平かつ効果的な国際租税制度を確立する」と謳っています。

以下、枠組み条約案(ワークストリーム I)を仮訳として紹介します。なお、文中の[ToRより]というのは付託事項草案のことで、上記総会で承認された議長草案がそれにあたります(注2)。また、グローバル税制と国際租税協力枠組み条約に関しての経緯(歴史的な経過を含む)については、金子文夫氏のパワポ資料をお読みください(注4)。

A/AC.298/CRP.26 (2026年1月22日)

共同リーダーによる枠組み条約案テンプレート

第1条 目的 [ToRより]

第2条 原則 [ToRより]

第3条 定義 [近日公開]

第4条 持続可能な開発

締約国は、それぞれの異なる能力を考慮し、経済、社会、環境の3つの側面における持続可能な開発の達成に、均衡のとれた統合的な方法で貢献する国際租税協力アプローチを追求することに合意する。

第5条 課税権の公平な配分

締約国は、価値が創造され、市場が所在し、収益が創出され、または経済活動が行われるすべての法域が、当該活動から生じる所得の一部に課税する権利を有することに合意し、本条に抵触する既存の租税協定の再交渉を含め、すべての法域における課税権の公平な配分を確保するために必要な措置をとるものとする。

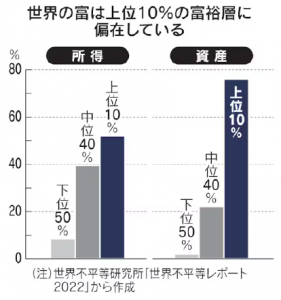

第6条 富裕層

1. 締約国は、富裕層による租税回避及び脱税を発見し、抑止し、及び防止するための措置を策定し、実施する。

2. 締約国は、富裕層が租税を回避し、又は脱税するために用いる構造及び手法に関する情報を共有する。

3. 締約国は、富裕層に対する効果的な課税を確保するための協調的なアプローチを検討する。

第7条 租税に関連する不正な資金の流れ、租税回避及び脱税

締約国は、租税に関連する不正な資金の流れに対抗するための措置を策定し、実施する。これには、租税に関連する不正な資金の流れを発見し、及び防止するための効果的な手段を含み、相互行政支援、情報交換、その他合意された国際協力の形態を通じて執行され、租税に関連する不正な資金の流れから生じる所得及び利益に対する効果的な課税を確保する。

第8条 有害な税制

1.締約国は、国際的及び地域的レベルにおいて、有害な税制を特定し、及び抑止することにより、その歪曲的な影響を中和し、すべての国が自国の国内法及び政策に従って所得に課税する能力を高めるよう協力する。

2. 締約国は、有害な税制に対処するための効果的な手段を開発し、強化し、及び実施する。これには、次の事項を規定する手段を含む。

(a) 透明性の向上

(b) 新たに出現する有害な税制の監視及び特定

(c) 有害な税制から利益を得ている経済活動への効果的な課税

第9条 相互行政援助

1. 締約国は、税の効果的な評価を促進し、並びに脱税及び租税回避と闘うため、次のことを含む最大限の租税に関する相互行政援助を相互に提供する。

(a) 第10条の規定に基づく情報交換

(b) 徴税における共助

(c) 同時税務調査

(d) 海外における税務調査

(e) 文書の送達及び

(f) 締約国が議定書その他の文書を通じて随時合意するその他の形態の相互行政支援。

2. 締約国は、租税に関する効果的な相互行政支援を妨げる行政上の障壁を特定し、及び除去するために協力する。

3. 要請を受けた国は、援助の要請にできる限り速やかに対応する。要請が拒否された場合、要請を受けた国は、要請国が必要に応じて更なる措置を講じることができるよう、その決定及びその理由をできる限り速やかに要請国に通知する。

[第10条 情報交換

1. 締約国の権限のある当局は、締約国に代わって課されるあらゆる種類及び種類の租税(社会保障拠出金を除く。)に関する締約国の国内法の執行又は執行に関連する[関連があると思われる][関連があると予見される]情報を交換する。特に、締約国が当該租税の回避又は脱税を防止する上で有益となる情報(以下を含む。)が交換されるものとする。

(a) 締約国が将来、その時点で存在する自動的な情報交換の仕組みを回避する機会を提供するものとして特定した資産及び手段の種類に関する情報。

(b) 物品及びサービスの輸出入の照合を可能にし、租税に関連する不正な資金の流れの発見及び防止を容易にするための取引情報。

(c) 締約国が議定書その他の文書を通じて随時合意するその他の情報。

2. 締約国が第1項又は第9条の規定に基づいて受領した情報は、当該締約国の国内法に基づいて取得された情報と同様に秘密として扱われ、また、個人データの必要な保護水準を確保するために必要な範囲内において、要請を受けた締約国が自国の国内法に基づき定める保護措置に従って扱われる。当該情報は、第1項に規定する租税の査定若しくは徴収、当該租税に関する執行若しくは訴追、又は当該租税に関する控訴の決定に関係する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む。)にのみ開示される。これらの者又は当局は、当該情報を当該目的にのみ使用する。ただし、公開の裁判手続又は司法上の決定において当該情報を開示することができる。

3. いかなる場合においても、第1項及び第2項の規定は、締約国に対し、次の義務を課するものと解釈してはならない。

(a) 当該締約国又は他の締約国の法令及び行政慣行に反する行政措置を実施すること。

(b) 当該締約国若しくは他方の締約国の法令若しくは行政の通常の過程においては入手することができない情報を提供すること。又は

(c) 貿易、事業、工業、商業若しくは職業上の秘密若しくは貿易過程、又はその開示が公序良俗に反する情報を提供すること。

4. 締約国がこの条の規定に従って情報の要請を行った場合、当該他方の締約国は、自国の税務上の目的のために当該情報を必要としない場合であっても、要請された情報を入手するために自国の情報収集措置を用いる。前文に規定する義務は、第3項に定める制限に従うが、いかなる場合においても、当該制限は、締約国が当該情報に国内的な利害関係を有しないという理由のみで情報の提供を拒否することを認めるものと解釈してはならない。

5. いかなる場合においても、第3項の規定は、締約国が、当該情報が銀行、その他の金融機関、名義人、代理権若しくは受託者としての資格で行動する者によって保有されているという理由、又は当該情報が個人の所有権に関連するという理由のみで、情報の提供を拒否することを認めるものと解釈してはならない。

6. 締約国は、この条の規定を実施するにあたり、開発途上国及び特別な状況にある国のニーズ及び能力並びに締約国が議定書その他の文書を通じて随時合意する制限を考慮する。

第11条 データ収集及び分析(近日中に制定予定)

第12条 能力構築及び技術支援

1. 各締約国は、この条約に基づく義務の履行を確保するため、立法上及び行政上の措置を含む必要な措置をとる。

2. 締約国は、国際租税協力への包摂的かつ効果的な参加には、規範設定プロセスへの有意義な貢献を行うために、すべての国の様々なニーズ、優先事項及び能力を考慮し、各国がそうすることを支援する手続が必要であることを認識する。これには、各国の希望に応じ、直接又は国別グループを通じて、議題設定、議論及び意思決定に参加する機会を与えることが含まれる。

3. したがって、締約国は、可能な限り、相互に、また国際機関及び地域機関と連携して、技術支援及び能力開発の要請に応えるため、具体的な努力を行う。

(a) 第2項に規定する国際租税協力への参加能力及び第1項に規定する本条約の実施能力を強化するため、必要に応じて、他の締約国との協力を強化し、様々なレベルで技術支援を提供すること。

(b) 不正な資金の流れ、租税回避及び脱税に効果的に対処するための努力を支援するため、財政的及び物的支援を強化すること。及び

(c) 国境を越えた支払いの追跡、情報報告及び情報交換への参加を可能にするための自動情報報告システムの構築に必要な技術援助を他の締約国に提供する。

4. これらの措置は、可能な限り、既存の対外援助の約束又は二国間、地域的若しくは国際的なレベルにおけるその他の資金協力取決めに影響を及ぼすものではない。

5. 締約国は、この条約に定める国際協力の手段を実効的なものとするために必要な資金的取決めを考慮に入れ、物資援助及び兵站援助に関する二国間又は多数国間の協定又は取決めを締結することができる。

第13条 租税紛争の防止及び解決 [近日公開]

第14条 審査及び検証 [近日公開]

第15条 他の協定、条約及び国内法との関係 [近日公開]

第16条 締約国会議 [近日公開]

第17条 事務局 [近日公開]

第18条 補助機関 [近日公開]

第19条 財源 [近日公開]

第20条 条約の改正 [近日公開]

第21条 議定書との関係

1. この条約は、一又は二以上の議定書によって補足することができる。

2. 議定書の効力発生の要件は、当該議定書によって定める。

3. 国は、議定書の締約国となるためには、この条約の締約国でなければならない。

4. この条約の締約国は、当該議定書の規定に従って当該議定書の締約国とならない限り、当該議定書に拘束されない。

第22条 条約に基づいて生ずる紛争の解決 [近日公開]

第23条 寄託者 [近日公開]

第24条 署名、批准、受諾、承認及び加入 [近日公開]

第25条 留保 [近日公開]

第26条 効力発生 [近日公開]

第27条 脱退 [ 近日公開]

第28条 正文 [ 近日公開]

(注1)新たな条約案と各ワークストリームの背景文書

https://financing.desa.un.org/inc/fourthsession

・ワークストリーム I – 枠組み条約 (共同リーダーによる枠組み条約テンプレート案)

・ワークストリーム II – サービスに対する課税(共同リーダーによるオプションペーパー草案)

・背景ノート – グロスベース課税とネットベース課税:効率性と公平性の考慮

・ワークストリームIII – 紛争の予防と解決 (共同リーダーのコンセプトノート )

(注2)各国からのコメントの包括的データ

https://airtable.com/appElNW04vjl9tGzS/shr56dXXWqbtwIEcw/tblNYwyYLrXUrwpUm

(注3)付託された事項に関する議長草案(仮訳)

http://isl-forum.jp/wp-content/uploads/2024/11/chairmans-draft.pdf

(注4)グローバル税制と国際租税協力枠組み条約に関しての経緯

http://isl-forum.jp/wp-content/uploads/2025/06/g-tax-seminar-250629.pdf