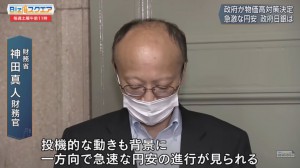

引き続く円安ドル高によっての物価高騰は止まらず、これに対し政府は「投機筋による過度な変動には断固たる措置を取る」(鈴木財務相)として先月為替介入を行いました。一方、金融系エコノミストや経済評論家は投機筋の動向を所与のものと受け入れ、状況解説するのみです。これに対し、私たちはトービン税による投機筋との戦いを提案しています。

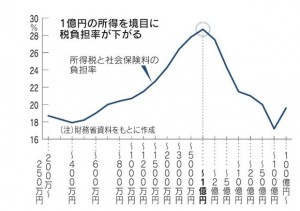

●国内企業物価指数9.7%も上昇(コアCPIは+3%)、その50%強が円安要因

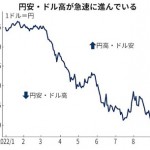

急速な円安が進み、政府・日銀は先月145円90銭の段階で為替介入を行いましたが止めることができず、150円台の攻防に入ろうとしています(10月17日149円台に)。こうした円安は輸入物価を高騰させ、9月には円換算で前年比+48.0%と跳ね上がり、この結果国内企業物価指数は9.7%も上昇してしまいました。この上昇を受け、生鮮食料品を除くコアCPI(消費者物価指数)は前年比+3%にもなりました。そして10月には6700品目が値上がりし、さらに円安はなお続く傾向ですから、有効な対策がなければまだまだ値上げが続くということになります。

この輸入物価高騰はエネルギーや穀物価格の上昇にもよりますが、今日ではますます円安による影響が強くなってきています。その影響は上昇分の5割強にも上っています。

●私たちの生活に関係する消費者物価高騰の大元を辿れば米国の高インフレに

翻って、そもそもなぜこうした事態になっているのかを探ってみましょう。まずなぜ円安になっているのか。それは日米の金利差によります(米=高金利、日=低金利どころかマイナス金利)。ではなぜ米国FRB(連邦準備制度理事会)は高金利政策を取っているのか。それは高インフレを抑制するためです。

つまり、一連の事態は次のような図式となります。【米国高インフレ⇒米国高金利(日本マイナス金利)⇒円安(ドル高)⇒日本輸入物価高騰⇒日本消費者物価高騰】

以上から、「日本消費者物価高騰」要因の大元を探っていくと「米国高インフレ」に辿り着きます。ではなぜ高インフレに? 結論的に言いますと、このインフレをもたらした最大の原因は、超がつくくらいの過剰流動性、つまりジャブジャブのお金が市中・市場に提供され、コロナ禍では当初使う場がなかったため過剰貯蓄がなされたのです(注1)。そのお金の出どころですが、基本的に超金融緩和による株高とコロナ対策のための複数回にわたる給付金です。この結果、ただでさえインフレ傾向だったのが、コロナ禍が下火になるとともに爆発的に需要が高まり、インフレも急速に高まったのです。

●米高インフレを呼び込んだ株式バブル、金融取引税による抑制必要

米国の株高ですが、2008年のリーマンショック以降FRBはゼロ金利や低金利を取り、また量的緩和政策をつい最近まで取り続け、すっかりバブル状況ともいえるような事態になっていました。とりわけGAFAなど大手IT企業の時価総額が大幅に上昇しました(22年1月3日に最高値)。今日高金利政策によって半ば強制的にバブルを弾けさせているのですが、「FRBは株価が下落することが望ましいと考えている」(ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁)とまで言われています。

米国が高インフレを避けるとすれば、2010年代の早い時期から超金融緩和政策を転換させるべきだったのですが、いったん決めた政策はなかなか転換できない(ウォールストリートなどのステークホルダーの圧力により)という現実があります。だとしたら、その政策遂行にブレーキがかかる仕組みを埋め込んでいくことが必要だったのです。この場合は、できるだけ過剰流動性を抑制する金融取引税です。

米国の与党・民主党内で金融取引税を主張する有力議員が何人もおり法案を作成していますが、どちらかというと税収を得るための金融取引税でした。今後金融市場の正常化というか安定化のための金融取引税という主張が出てくるではないかと思われます。

●通貨の著しい変動は「市場の失敗」なのにG7は「注意深く監視する」だけ

さて、いわば米国の一方的理由でドル高が取られ、その結果日本円のみならずユーロも韓国ウォンもというように、世界各国が通貨安に見舞われています。この背景には、金利差が激しいドル/円相場が典型ですが、この差を利用してヘッジファンド等投機筋による通貨安攻撃があるのです。こうした事態に対し、今月G7ならびにG20財務相・中銀総裁会議が開催されました。

その対策について、G7は次のような声明を発しました。「声明は『多くの通貨がボラティリティー(変動率)の高まりに伴い著しく変動している』と指摘した。その上で、為替レートは市場で決定されるのが原則だとしつつ、過度な変動や無秩序な動きによる経済への悪影響に言及したG7の従来の合意を再確認」し、「注意深く監視していく」とのことです(注2)。

つまり、為替レートは市場で決定されるはずだが、そうはなっていない事態とは「市場の失敗」ではないでしょうか。だとするならば、監視しているだけではどうしようもなく、参加国どうしによる協調政策が必要でしょう。例えば、かつてのドル高を抑えるためのプラザ合意による協調為替介入ということも考えられますが、当時とはまるで状況が違いますので、為替取引への課税、つまりトービン税が有効ではないでしょうか。同税は、今から50年前の1972年、ノーベル経済学賞受賞者でもあるイェール大学のジェームズ・トービン教授(当時)が「一国の金融政策の自律性を獲得するためのスキーム」として提唱されました。

●国際金融「トリレンマ論」はトービン税で克服でき、税収を有効に活用できる

ところで、内田稔・高千穂大准教授は国際金融の「トリレンマ理論」を用いて、現今の円安問題について次のような論考を記しています(注3)。

まず「国際金融のトリレンマとは、1)為替相場の安定、2)金融政策の独立性、3)自由な資本移動──の3つを同時に満たすマクロ経済的な枠組みや制度は存在せず、どれか1つを放棄しなければならないことを指す」こと。それでこの枠組みでドル/円上昇に歯止めをかける選択肢を考えると、次の2つ。「1つは、金融政策の独立性を放棄することだ。このケースでは、米国に倣って利上げに踏み出さなければならない」というもの。「もう1つは新興国と同じく資本移動に制限を加えることだ。例えば、円安圧力つながる輸入や対外的な投資への制限がこれにあたる」。しかし、「日本にとって、どちらの選択肢も非現実的であることは明らかだ」、と。

では、どうすべきか。「消去法で考えて為替相場の安定を放棄する以外、日本には選択肢がない」「(世界のインフレが収束し、多くの中央銀行が金融緩和へかじを切るとか等々の)外部環境に変化がみられない限り、ドル/円はまだ、高値を目指す危険性が高い。率直に言えば、150円で止まるのかどうか、極めて疑わしくなってきた」、と内田さんは言います。つまり、手の打ちようがなく、150円で止まらないのではないか、というのが内田さんの結論のようです。

ウーム、困ったものですが、本当に円安を止める手段はないのでしょうか。あります。G7やG20のリーダーは、まずもって上記トリレンマ論で言うところの「自由な資本移動」がこれまで何度も行き過ぎた投機マネーの跳梁を招いてきたという「市場の失敗」を認識すること、その上でそれを克服すべく為替取引に課税し投機マネーを抑制するというトービン税を協調して実施することです。

そういう意味で、イエレン米財務長官の「市場で決定される為替レートがドルにとって最良の体制であり、それを支持する」(注4)という発言はとうてい承認することはできません。同長官は実はイェール大学でトービン教授(当時)の薫陶を受けた学研の徒であっただけに残念です。

ともあれ、G7やG20で協調してトービン税を実施すれば、投機筋の跳梁を大規模に抑制できるでしょうし、一国でも取引量が莫大ですので(東京市場の取引は1日当り65兆円にも上る)、税率をぐっと押さえれば実施可能でしょう。そして同税は税収が上がりますから、それを感染症・パンデミックや気候変動・脆弱国「損失と被害」に使用することができます。

ともあれ、米高金利による円安/ドル高そして物価高騰はいっこうに止まりませんので、引き続きトービン税の必要性を政府や国会議員、エコノミストやマスコミに訴えていきたいと考えています。

(注1)

【日経新聞】「過剰流動性」の正体は 問われるバイデン経済政策

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD00006_Q0A231C2000000/

【日経新聞】FRB「倍速利上げ」の賭け 3兆ドルの過剰マネー火種

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB067AS0W2A500C2000000/

(注2)

【時事通信】通貨の「著しい変動」懸念=国際金融市場を注視―G7財務相・中銀総裁会議

https://equity.jiji.com/oversea_economies/2022101300130

(注3)

【ロイター通信】コラム:「国際金融のトリレンマ」からみた円安、150円目指す動き濃厚

https://jp.reuters.com/article/column-minori-uchida-idJPKBN2R907P

(注4)

【ロイター通信】米財務長官「市場で決まるレートが最良」 ドル高批判受け

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN14EQ80U2A011C2000000/

※写真は「投機筋による過度な変動には断固たる措置を取る」と発言している鈴木財務相

-150x150.jpg)

-150x150.jpg)

.jpg)