6月のパリでの新グローバル金融協定に関するサミット(以下、パリ・サミット)で気候・開発資金調達に向け「グリーン・バンク」創設を提案するなど、一躍名を挙げたのがケニアのウィリアム・ルト大統領(以下、大統領)です。同大統領がサミット終了後フィナンシャル・タイムズ(FT)にロングインタビューを受け、そのもようが8月10日付電子版に掲載されましたので、紹介します。

インタビューのタイトルは、「ケニアのウィリアム・ルト大統領:“私たちは負債から逃げているわけではない”」というものですが、以下要点を列挙してみます。

1)大統領は「今急務なのは、緊急流動性、債務救済―多くの国は借金をする余地がないため―、そして気候変動『資金調達』」と述べていまして、多くのグローバル・サウス(GS)の声を代表していました。つまり、債務救済や開発資金援助のためのIMF・SDRの利用と世界銀行・多国間開発銀行改革という点ではそうですが、ただ「気候変動に関するグローバルな金融システム」の創設という点で他のGSの指導者とは違っています。

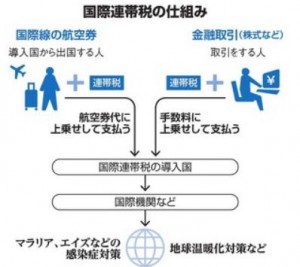

2)そのグローバルな金融システムとは、IMFや世界銀行という既存の金融アーキテクチャーとは違う「(グローバル)グリーン・バンク」の創設です。前者は、「国益と株主の利益の人質」になっており気候変動問題に対処できないと述べています(株主とは主要先進国ですね)。では、気候変動に対処するにはどうするか? どの国にも株主にも左右されない新しい資金とそのメカニズムが必要で、「すでに提案されている『税金と課徴金(tax and levy)』構想の中に見出すことができる」と述べています。

3)その『税金と課徴金』構想と言いますと、それは既にいろいろ提案されていたものであり、具体的には「炭素税、グローバル金融取引税、海運税、航空[賦課金]」等と述べています。そしてこれらの税から「1.5兆ドルから2兆ドルを調達し…[その資金があれば] 2050 年までにネットゼロへの道を歩むことができます」と述べています。

4)FTインタビュアーはこの構想を支持する西側諸国はあるのかとの問いに対し、ルト氏はIMFが炭素税を提案していることや欧州議会が金融取引税を提案していること、またCOP28のチームとは話し合っていること等を挙げ、しかし「彼ら(西側諸国)は世界銀行とIMFの株主です。彼らは権力を支配し続けたいと考えています。だから戦いになるでしょうが、私たちにはその準備ができています(バックにはアフリカ大陸全体が存在している)」と言い切っています。

5)9月4日からはじまる(6日まで)第1回アフリカ気候サミット(*)で、先のパリ・サミットで合意された「国際課税を通じた新たな財源の可能性を検討するタスクフォース」が開催されることになりますが、そこでの議論がその戦いの第1ラウンドとなるはずです。こうした財源の創設につき、本来なら、フランスがもともと組織していた「開発のための資金調達に関するリーディング・グループ」(2006年フランスの提案で創設)で議論すべきでした。2019年には日本政府が同グループの議長国を務めていたのです。しかし、マクロン大統領が、歴代のシラク、サルコジ、オランド政権下で続いていた同グループを結果的に潰してしまったのです。

6)とはいえ、ケニアの国内情勢を見ますと、東アフリカの大干ばつの影響(350万人が飢餓に直面し250万頭の家畜を喪失)や公的債務も700億ドルに上るなど厳しい状況があります。そもそも「例えばフランスはGDPに占める歳入の割合が45%です。ケニアは14%以下です」と大統領は述べていますが、これだけ税収が少ないと、とうてい十分に教育や保健医療等へ予算配分を行うことはできないでしょう。それで昨年9月に大統領となったルト氏は補助金の廃止や増税(歳入割合を18%に増やしたい)を行っているようですが、それが国民の反発を買っているようです

7)決して経済的に余裕があるとは言えないケニアの大統領が世界に向かって気候と開発のための新しい資金の創設を呼びかけています。一方、ケニアよりははるかに余裕があり、上記リーディング・グループという組織を持っていたフランス・マクロン大統領がルト大統領の提案に対し、 “comme ci, comme ça”(まあ、まあ?)と言ってお茶を濁している姿勢を見ていますと、失望せざるを得ません。とはいえ、アフリカ気候サミットの成功を祈るとともに、日本政府に対して国際連帯税による途上国支援を訴えていきたいと思っています。

(*)アフリカ気候サミットのWebサイト: https://africaclimatesummit.org/

以下、FTのインタビュー記事の一部を紹介します。

ケニアのウィリアム・ルト大統領:「私たちは負債から逃げているわけではない」

Kenya’s William Ruto: ‘We are not running away from our debt’

東アフリカの国家大統領、世界的なグリーン・バンクを呼びかけ、返済一時停止が開発資金の助けになると語る

ケニアのウィリアム・ルト大統領は昨年9月の就任以来、迫り来る債務不履行リスクに対処し、中国を含む債権者への高額な月々の支払いを抑制するため、国の債務削減に注力してきた。

同時に、ケニアは気温の上昇と降雨量の減少の影響に取り組んでおり、今年初めにアフリカの角で発生した壊滅的な干ばつは、気候変動によってその可能性が100倍高まったと科学者たちは指摘している。

途上国からの債務返済は、気候変動で最も大きな打撃を受けている国々への支援と並行して行われなければならないというルト氏の主張は、国際フォーラムで定着しており、世界銀行とIMFの両者は、これらの共同課題に対処するために資金を解放するよう圧力を受けている。

世界金融システムの改革について話し合うために6月に世界の首脳がパリで会合する中、モラル・マネー記者のケンザ・ブライアン氏と気候特派員のアトラクタ・ムーニー氏はルト氏に話を聞いた。

ケンザ・ブライアン:特別引出権[IMFが創設した準備資産=SDR]と一時停止条項(国が災害に見舞われた際に融資の返済を一時的に停止する)について合意に達することについて、どの程度楽観的ですか?

William Ruto:私たちの野心は、SDR だけではありません。私たちの立場は、アフリカやグローバル・サウス、途上国の私たちが開発資源に緊急かつ大規模にアクセスできるようにする、より大きな協定を打ち出すことができるはずだ、というものです。私たちの立場は、多国間開発銀行の改革が必要だということです。

今急務なのは、緊急流動性、債務救済―多くの国は借金をする余地がないため―、そして気候変動 [資金調達]です。ケニアのように洪水や干ばつのせいで、債務の支払いや社会サービスの提供、人々の食料に資源を流用しています。私たちは[深刻な飢餓に直面している]350万人の人々を養わなければなりません。私たちは250万頭の家畜を失い、危機的な状況にあります。

KB:最近の干ばつで?

WR:ええ、昨年もそうでした。だから私たちが今必要なのは、 [新型コロナウイルスのパンデミックの際に]SDRのために6,500億ドルを拠出したのと同じ方法で、 [開発と気候変動対策のために]少なくとも10年間は毎年5,000億ドルを拠出することで多国間金融機関と合意することです。

そして、私たちはそのお金を私たちに与えられることさえ望んでいません。私たちはそのお金を、私たちが支払うはずの債務の清算に使ってほしいと考えています。そうすれば、債務を返済する代わりに、私たちが抱えている資源―現在債務返済のために現在使っている資源―を緩和や再生可能エネルギーのために使えるようになります。私たちは同意することもできます。10年間この [債務]返済を停止させましょう。

KB: [国際社会からの約束による]5,000億ドルは、基本的には債務帳消しか債務一時停止になるのでしょうか?

WR:はい。10年間休止します。そして私たちは支払います。私たちは債務から逃げているわけではありません。

アトラクタ・ムーニー:そして、その一時停止によって解放されたお金は、開発や気候変動緩和に使われるのでしょうか?

WR:開発のため、そしてある程度の気候緩和のためです。

グリーンエネルギーへの投資を魅力的なものにする方法は、このグリーン バンクを創設することです。それが化石燃料から移行する唯一の方法です

気候変動に関して、私たちはブレトンウッズ[世界銀行とIMFを含む通貨管理システム]の外、多国間開発銀行の外で、グローバルなメカニズムに合意できることを望んでいます。

なぜなら、多国間開発銀行のアーキテクチャは別のもののために構築されているからです。

彼らは気候変動という課題に対処できません。彼らは国益と株主の利益の人質です。

世界銀行とIMFは株主がいるビジネスです。それらが作成されたとき[1944年]、ケニアは存在していませんでした。そこには[創設メンバーとして]44カ国しかいませんでした。

気候変動に対処するには、株主によって制御されず、どの国の利益にも左右されない新しい金融メカニズムが必要です。[そして] 新しいお金が必要です。新しいお金はどうやって手に入れるのでしょうか? 私たちは、新たな資金はすでに提案されている[税金と課徴金]構想の中に見出すことができると提案しています。

IMFは炭素税を提案しましたよね? 私たちケニアでも、炭素税の負担分を支払う準備ができています。IMFは、炭素排出量1トンにつき25ドルとしています。

AM:たとえば、どの大規模な排出国と比較しても、ケニアではそれほど多くの炭素排出量は発生しません。

WR:はい、最も多く燃やした人が最も多くお金を払いましょう。

AM:あなたの言いたいことは理解できますが、それに中国を参加させることができると思いますか?

WR:それは世界的な合意であるべきです。なぜだめですか? なぜ中国を取り込めないなどと考えるのでしょうか? それは可能だと思います。

欧州議会は金融取引税をすでに可決しています。それはヨーロッパだけの問題であってはなりません。気候変動はヨーロッパの問題ではありません。金融取引税をグローバル化すべきです。ケニア[では]誰もが払うことを望んでいます。全員に払ってほしいと思っています。これは世界的な課題です。航空税…海事税。私たちは支払う準備ができております。

KB:アフリカ諸国はいかなる排出税からも除外されるべきだと言う人もいます。

WR:いいえ、支払いたいと思っています。私たちは排除されたくないのです。私たちもみんなが払っているのと同じくらいの金額を払いたいと思っています。それが[すべての国が平等に扱われるようにする]唯一の方法です。現在、私たちは世界銀行とIMFから借りているお金に対して8倍の金利を支払っています。私たちは、[気候変動に対処するために]8倍以上の費用を支払うという新たな状況に陥りたくありません。私たちは全員に平等に支払いたいと考えています。そして、彼らが私たちに多くのお金を払わせているのは、株主がいるからです。今度は株主になりたいと思っています。

KB:先ほどのラウンドテーブルで、あなたはおそらく損失と損害の話から離れようといういくつかの興味深い指摘をしました。[発展途上国への「損失と損害」資金の問題は長年論争が続いており、富裕国は産業活動によって引き起こされた気候変動に対する財政的責任を受け入れ、より貧しい国に財政支援を提供することに消極的である。しかし昨年、各国はエジプトで開催された国連COP27気候変動協議で損失被害基金を創設することに同意しました]。

WR:それは無駄な話です。損失や損害[資金]は決して実現しません。あなたの国に行くとき…もしあなたが今日[国民に]こう言ったら、『税金を払ってほしい。私はお金を集めて世界的な問題を解決しに行き

ます」 彼らは「私たちに関係あるのですか?」と尋ねるでしょう。

そして、国益と世界財が争った場合、常に国益が勝つでしょう。

それは時間の無駄です。そして、それが私たちを「あなたが原因でこれを引き起こしたのだから、あなたが支払わなければなりません」という有害な会話をする場所に私たちを連れて行くのを見たことがあるでしょう…私たちはそれを望んでいませんし、緊張も望んでいません。なぜなら、気候変動は北部の問題でも南部の問題でもないからです。

気候変動は地球規模の問題です。北も南と同様に問題に直面しており、排出者も排出者でない人々と同様に問題を抱えています。[新しいメカニズムの]解決策について合意しましょう。そして最後に統治構造、権力構造について合意しましょう。

KB: [新しいメカニズム] についてもう少し詳しく教えていただけますか。それは団体、組織、銀行でしょうか?

WR:そうですね、世界銀行が設立されたのと同じように、気候変動に対処する銀行を設立してはどうでしょうか?

AM:それで、世界的なグリーンバンクを作ればいいのですね?

WR:はい。私は[フランスのエマニュエル・]マクロン大統領と話をしていたとき、彼は「誰がこれらの税金を徴収するんだ?」と言っていました。そしてご存知のように、世界銀行と IMF が設立されたとき、そのような質問はなされませんでした。

AM:従来の金融アーキテクチャをバイパスして、何か新しいものを作りたいということですか?

WR:現在の伝統的な金融アーキテクチャでは気候変動を解決することはできません。そのために作られていないし、能力もありません。レガシー(遺産)の問題もあれば、官僚制の問題もあります。彼らはそれを理解していないだけです。

そして問題は、彼らは株主の人質だということです。私たちは、アメリカが主導権を握り、次の国が主導権を握り、誰が何を得るかを彼らが決めるような状況を望んでいません。だからこそ、私たちは株主ではないので、他の国よりも8倍も高いお金を払っているのです。今回、私たちは、自分たちの負担分を支払わなかったという理由で、自分たちがテーブルに着けないという状況は避けたいと言っているのです。

KB:これは世界的にどのフォーラムで作成できますか?

WR:ここは[ここパリ]のフォーラムです。私たちはここから出発し、その後アフリカ気候サミットのためにナイロビに行きます。私たちは気候変動野心サミットのため、[アントニオ・]グテーレス国連事務総長とともに国連総会に行きます。そしてCOP28[11月にドバイで開催予定の国連気候変動サミット]でこれを批准します。

AM:この件について COP28 チームと話しましたか?

WR:しました。彼らは100%一致しています。実際、COP28の[議長候補]はここに来ており、2日前にはナイロビにいました。

AM:スルタン・アル・ジャーベルと話し合いをしたんですね…

WR:はい。これこそまさに私たちが必要としているものです。現在のIMFと世界銀行は3週間で44カ国が合意しました。80年経った今でも存在しています…だからそれは可能です。

KB:これを支持する世界の指導者と話したことがありますか?

WR:はい、[アフリカの]大陸全体がその背後にあります。私たちが探しているのは[税金や課徴金に関してまだ議論されていない]ものではありません。IMF自身も炭素税を提案しています。彼らは、少数の国[だけ]にお金を払ってもらいたいので、間違ったやり方をしているのです。私たちは化石燃料を購入しているのだから、購入した化石燃料に対して税金を支払いましょう。

KB:今日、西側諸国の指導者で銀行のアイデアを支持した人はいますか?

WR:彼らはどうやって支持するのでしょうか? 彼らは世界銀行とIMFの株主です。彼らは権力を支配し続けたいと考えています。だから戦いになるでしょうが、私たちにはその準備ができています。

KB:つまり、マクロンはそれを支持しなかったのですね…

WR:マクロンは…「まあまあ」。だって、彼らは私たちに「そうそう、少しずつ、少しずつね」といういつもの会話をしてほしいからです。どうして? なぜ少し会話したいのですか? 私たちは問題がどこにあるのかを知っています。

KB:それで、どうすれば彼らの考えを変えることができるでしょうか?

WR:彼らは考えを変えるでしょう。私たちは正しいので、彼らが私たちの主張を理解できないことを不可能にします。正しいことをすれば決して間違うことはありません。私たちは正しいです。彼らは私たちがグローバルな[解決策]を必要としていることを知っています。彼らの問題は、やり方に行き詰まっていることです。

WR:私たちは[パリ協定に基づいて各国が地球の気温上昇を制限することに合意した]2015年から[気候変動に関する取り組みに資金を提供するための]世界的な解決策を見つけようとしていますが、状況は改善していません。これからCOP28に行きます。今問われているのは、これらのCOP会議に出席して何の成果も得られなかったことで、私たちがどれだけの二酸化炭素排出量を[蓄積]してきたのかということです。

AM:では、伝統的なアーキテクチャーの改革についてはどうでしょうか?

WR: IMF と世界銀行の改革が必要です。すでに抱えている債務について協力できるようにする必要があります。しかし、[私たちが提案している]気候変動に関するグローバルな金融システムは、再生可能エネルギーに投資する必要があります。つまり、再生可能エネルギーを石炭よりも投資するのにはるかに魅力的なものにする必要があります。 [地球温暖化という]問題があるにもかかわらず、私たちは依然として[再生可能エネルギーよりも]化石燃料に多くの投資を行っています。そして私たちは皆、このままでは沈没することを知っています。その理由は、炭素燃料への投資が引き続き有利であり続けているからです。 グリーンエネルギーへの投資を魅力的なものにする方法は、[このグリーン バンク] を創設することです。それが化石燃料から脱却する唯一の方法なのです。

KB:そして、その資金はすべて税金から賄われるのでしょうか?

WR:それらの税金を使ってどれくらいの資金が集まるかご存じですか? 炭素税、グローバル金融取引税、海運税、航空[賦課金]から、1.5兆ドルから2兆ドルを調達します… [その資金があれば] 2050 年までにネットゼロへの道を歩むことができます。 [2015年のパリ協定]後、ヨーロッパは資金を投入したため、排出量は減少しました。OECD加盟国の[排出量]はすべて減少しました。しかし、世界のその他の国々では、排出量削減に投資する資金がないため、排出量は増加しました。

以下、省略

※写真は、パリ・サミットでのルト大統領とマクロン大統領