本日(6月1日)の朝日新聞の社説にとても分かりやすく「(国際)最低法人税率」の課題について載っていましたので、紹介します。

ところで、米国が法人税率を21%から28%にまで上げることになれば、日本の同税が23%ということで日本の方が安くなります。大幅増税が必要ではないでしょうか。

実は法人税減税は投資拡大に向かうというより、貯蓄(内部留保)を増やすことに貢献したという世銀の研究グループのレポートも公表されています(5月8日付日経新聞)。実際、日本企業の19年度の内部留保475兆円にも上り、過去最大となっています。

新自由主義が行き過ぎて、とっても企業に都合の良い税制になっていたようです。「パラダイムの転換」が必要ですね(バイデン大統領の言葉)。

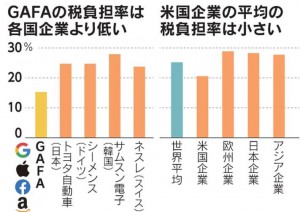

各国の法人税に共通の最低税率を設ける新たな国際ルールづくりが山場を迎えている。高齢化や低成長の長期化で、慢性的な財政赤字は多くの主要国が直面する課題だ。一刻も早く、法人税率の引き下げ競争に終止符を打たねばならない。

…(中略)…

日本もその渦中にある。1986年度は43%だった法人税率(国税)が、23%に低下した。88年度は全税目中のトップだった法人税収が、今年度は消費税の半分以下の見通しだ。

…(中略)…

注目されるのは、法人増税を主財源に巨額のインフラ投資を計画する米政府の提案だ。バイデン政権発足直後は最低税率として「21%」を求める構えだったが、最近は「15%以上」に後退した。やはり低税率国に同意を促すためとみられる。

しかし15%でも、多くの日本企業が進出する香港(16・5%)やシンガポール(17%)よりまだ低く、実効性に疑問が残る。日本政府は利害が一致する国々とともに、より高い税率を目指して、粘り強く交渉して欲しい。

新たな国際課税ルールをめぐっては、難航してきた米巨大IT企業などへのデジタル課税の交渉も前進している。新ルールを適用するかどうかの判断を企業に委ねるトランプ前政権の提案を、バイデン政権が撤回したためだ。先送りされてきた合意が現実味を帯びている。

国家主権の根幹である税制は各国の裁量が尊重され、国際協調が遅れた。その結果、グローバル企業には課税逃れの動きも見られる。実効性ある法人税率の統一ルールが合意されれば、歴史的な成果と言えよう。国際社会が英知を結集すべき時だ。