WHO(世界保健機関)が新型コロナウイルスの緊急事態宣言を出してから本年1月で2年目を迎えましたが、いぜんとしてパンデミックは収まりそうにありません。

●WHOの活動予算は「先進国の中規模病院ほどの額」(テドロスWHO事務局長)

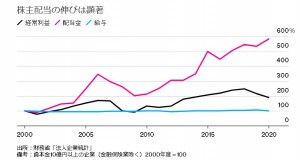

パンデミックが収まらない要因のひとつがグローバルヘルス(国際保健)への圧倒的資金不足です。感染症との戦いの中核を担うはずのWHOすら「予算は22~23年の2カ年に61億ドル(約7千億円)と『先進国の中規模病院ほどの額』(テドロス氏)」という有様。しかも「加盟国による拠出金は全体の2割弱にすぎず、残りは民間の慈善団体などからの寄付に頼る」(1月30日付日経新聞)という状況【注】。

このこと一つとっても5億人を超えて今なお拡大し続ける感染症を克服できないことは明らかです。資金の抜本的拡充、パンデミックへの途上国支援を含む公正なルールを求めて超党派の国会議員とともに緊急院内集会を開催します。

●基調講演は國井修さん(ローバルヘルス技術振興基金(GHITファンド)CEO)

詳細は以下をご覧ください。前グローバルファンド(世界エイズ・結核・マラリア対策基金)戦略投資効果局長で現グローバルヘルス技術振興基金(GHITファンド)CEOの國井修さんが基調講演を行います。

(ご案内)2022年5月12日 午前10-11時

コロナ時代のグローバル・ヘルス(国際保健)への

日本の取り組みに関する緊急院内集会

◎日時:2022年5月12日(木) 午前10時~11時

◎会場:参議院議員会館1階102会議室(オンラインでの中継実施)

◎主催:緊急院内集会 実行委員会

※参加団体(50音順):アジア太平洋資料センター(PARC)、アフリカ日本協議会、グローバル連帯税フォーラム、新型コロナに対する公正な医療アクセスをすべての人に!連絡会、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、日本リザルツ

◎定員:会場直接参加については、感染症対策上、15名とします。

(※オンライン参加については、特段、定員は設けません)

◎申込:次のリンクからご登録ください。 http://ow.ly/3Ieo30sht1B

◎問合せ:(特活)アフリカ日本協議会(担当:稲場・小泉)

電話:03-3834-6902、Fax:03-3834-6903

メール:ajf.globalhealth@gmail.com

★新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」)で、グローバル・ヘルス(国際保健)は新たな時代を迎えました。世界で、日本で、コロナはまだ終わっていません!

★パンデミックにより、グローバル・ヘルスは世界の安全保障上の重要課題となりました。また、富裕国と貧困国の「ワクチン・医薬品格差」が明らかになりました。格差を放置すれば、その悪影響が「変異株の蔓延」などの形で全世界に及ぶこともわかりました。

★パンデミックにより、エイズ・結核・マラリア、母子保健などへの取り組みが後退しています。パンデミック下で保健の取組が成果を上げるには、より多くの費用がかかることもわかりました。

★コロナの収束や新たなパンデミックへの備えに向けて、超党派にて、グローバル・ヘルスへの取り組みを強化し、資金を増やし、日本と世界で「いのちを大事にするしくみと文化」を育むため、院内集会を開催します。

★集会では、グローバルファンド(世界エイズ・結核・マラリア対策基金)の戦略投資効果局長を務め、本年から日本の「グローバルヘルス技術振興基金」(GHITファンド)のCEOを務める國井修氏が基調講演を行います。

★本集会の開催にあたって、実行委員会に集まる市民社会は、コロナ時代のグローバルヘルスの重要性に鑑み、国際保健分野へのODAの増額や「国際連帯税」等の導入も含め、国際保健への資金を倍増すること、世界の医療アクセスの格差をなくし、途上国への技術移転の促進や緊急時の知的財産の共有をルール化して、世界全体で必要な医薬品を製造できるようにしていくこと、そのための世界のルール・メイキングに日本政府も積極的にかかわること、を求めます。

=============

◎集会呼びかけ人(4月14日現在)

- 自由民主党 衛藤征士郎衆議院議員、武見敬三参議院議員

- 立憲民主党 石橋通宏参議院議員、田島麻衣子参議院議員

- 公 明 党 古屋範子衆議院議員

- 国民民主党 古川元久衆議院議員

=============

◎プログラム

・基調講演:國井修 GHITファンド(グローバルヘルス技術振興基金)最高経営責任者(元グローバルファンド戦略投資効果局長)

・国際保健に関わるNGO/NPOや政府からのコメント

・国会議員や参加者によるディスカッション等

※國井修さんの写真はGHITファンドのwebサイトより