グローバル連帯税フォーラムの新春企画のご案内です。この企画には「国際連帯税創設を求める議員連盟(会長:衛藤征士郎 衆議院議員)」が後援しています。

《斎藤幸平&上村雄彦対談から 国会議員と共に考える》

「人新世」を生き延びるために何ができるのか

~新しい資本主義とグローバル・タックス~

◎日時:2022年1月28日(金)午前11時~12時30分

◎会場:参議院議員会館B104会議室(Zoom参加も準備します)

⇒東京都がコロナ蔓延防止等措置を実施した場合、参加希望者全員Zoomでお願いする場合があります。

◎申込み:gtaxftt@gmail.com までに、お名前と所属、並びにZoom参加希望者はその旨をお書きの上申込みください。

◎参加費:無料

◎主催:グローバル連帯税フォーラム

後援:国際連帯税創設を求める議員連盟

このたび40万部を超えるベストセラー『人新世の「資本論」』(集英社新書)で「新書大賞2021」を受賞した経済学者の斎藤幸平さん(大阪市立大学准教授)を迎え、グローバル・タックス問題の第一人者である上村雄彦さん(横浜市立大学教授)との対談を企画しました。

この対談につき、国会議員のみなさまにも参加していただけるように、「国際連帯税創設を求める議員連盟」に後援していただきました。

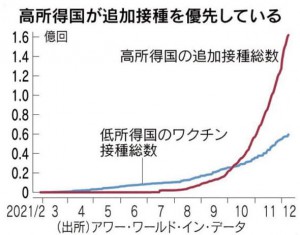

さて、人類の経済活動が地球の表面を覆いつくした時代である「人新世」は、グローバル化や新型コロナウイルスのパンデミックを通し、地球規模で「格差」「分断」を拡大しました。また気候変動危機は待ったなしに私たちに解決を迫っています。

一方、岸田首相も新自由主義的な経済が格差・貧困を拡大し、地球環境への多大な負荷による気候変動問題の深刻化をもたらしたとの認識のもとに、「新しい資本主義」を提唱しています(12月6日臨時国会 所信表明演説など)。

斎藤さんの「脱成長コミュニズム(コモン型社会)」、上村さんの「グローバル・タックス」提案を参考としつつ、「新しい資本主義」は可能か? 「人新世」を生き延びるために何をすべきか等を、ともに考えていきたいと思います。みなさまのご参加をお待ちしております。

★斎藤さんの最新インタビュー:

【報道ステーション】「脱成長の真意は…人新世の『資本論』斎藤幸平さん」 (7分22秒)

【日経ビジネス】

(前編)星野氏×『人新世の「資本論」』著者 「勝手にSDGs」の真意

(後編)星野氏×「人新世の『資本論』」著者 未来はスローダウン経営に

★上村さんの最新インタビュー:

【ソリダリード-J】社会的連帯経済シリーズ Episode 6 「社会的連帯経済とグローバル・タックス、グローバル・ベーシック・インカム」(音声のみ 19分48秒)

<問い合わせ> Email:gtaxftt@gmail.com Tel:090-3598-3251(担当・田中)